-

WHO在2018年的一次工作报告中指出,当前健康的定义不应只局限于不患病。WHO认为在当前时期,健康应指具有较好社会适应能力的个体躯体、精神两方面均处于良好的状态中[1]。其中,心理健康是健康的重要组成,正逐渐引发全社会关注。与此同时,近年来我国精神疾病的发病率正呈现不断上升的趋势。截至2017年底,我国登记在册的重性精神疾病病人已超过500万。为了遏制这一趋势,2019年国务院发布了《“健康中国2030”规划纲要》。该纲要指出:我国各地应积极开展提高国人心理健康水平的促进活动[2]。2019年国外学者ACHDUT等[3]发现,社会经济地位是包括心理健康在内的、多种健康结果的主要决定因素。我国王雪辉等[4]发现社会经济地位与心理健康水平呈显著正相关关系。其研究表明:社会经济地位高的个体普遍心理健康水平也较好,且社会经济地位会对心理健康起到积极的促进作用。本研究立足于社会经济地位这一视角,基于中国知网数据库(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)运用文献计量分析法针对于2010-2020年间公开发表有关心理健康的研究文献进行分析,旨在了解近十年社会经济地位与心理健康研究的特点、发展现状及发展趋势。

-

本次研究全部数据来源CNKI数据库,检索2010-2020年公开发表的、有关于社会经济地位与心理健康的文献资料。检索方法主要采用主题词合并自由词的方法。中文检索词:“社会经济地位”或“社会阶层”合并“心理”或“心理健康”,共检索到相关文献2 673篇。经排除后,最终保留符合本研究筛选标准的文献585篇。纳入标准:(1)文章主题与本研究主题较为一致的文献资料;(2)国内外公开发表的期刊论文及硕、博论文等;(3)语种限定为中文。排除标准:(1)中、外会议摘要;(2)发表于报纸的评论性文章;(3)发表于辑刊的全部论文;(4)语种为中文以外的文献资料。

-

本研究主要采用美国德雷塞尔大学陈超美博士研发的可视化文献计量分析系统CitespaceV 5.6.R5对数据进行分析。

-

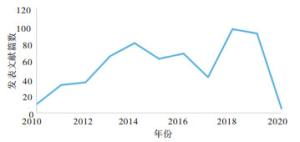

在我国,针对本主题的文献发表数目年度分布较为不平衡,但大体上呈逐年上升的趋势。其整体发表情况为:2010年发表文献10篇,占比1.7%;2011年发表 32篇,占比5.4%;2012年发表 35篇,占比5.9%;2013年发表 65篇,占比11.11%;2014年发表 80篇,占比13.67%;2015年发表 62篇,占比10.59%;2016年发表 68篇,占比11.62%;2017年发表 41篇,占比7%;2018年发表 96篇,占比16.41%;2019年发表 91篇,占比15.55%;2020年(截至2020年5月)发表 5篇,占比0.84%(见图 1)。

-

程刚发表的论文被引数最多,为9次。第二为张大均和郭永玉,被引数为8次。第三为胡小勇,被引数为6次。随后是杨沈龙,文章被引数为5次。最后为俞国良、陈艳红、周靖、关雨生、郭翠玲等人,他们的文章均被引用3次左右(见表 1)。

作者 发文量/篇 平均被引次数 程刚 11 9 张大均 12 8 郭永玉 20 8 胡小勇 8 6 杨沈龙 9 5 俞国良 5 3 陈艳红 4 3 周靖 3 3 关雨生 4 3 郭翠玲 3 3 表 1 2010-2020年有关社会经济地位对心理健康影响研究作者发文量及被引次数

-

有关本主题的研究中师范类院校的发文量最多,达177篇,占比30.25%,其次为医院或医学院校,发文量91篇,占比15.56%,最后为综合大学的思政学院、管理学院或社会学系,发文量56篇,占比9.57%。在师范类院校中,华中师范大学的心理学院发文量最多,为36篇,占总体比例的6.15%,其次为西南大学心理学系,发文20篇,占总体比例的3.41%,第三为北京师范大学心理学系,发文18篇,占比3.07%。从图 2可以看出,所处城市相同的研究机构偶有合作,但机构与机构之间的合作并不紧密(见图 2、表 2)。

研究机构 发文量/篇 百分比/% 华中师范大学心理学院 36 6.15 西南大学心理学院 20 3.41 北京师范大学心理学院 18 3.07 中国人民大学心理学系 14 2.39 南京师范大学心理学院 12 2.05 贵州师范大学心理学院 11 1.88 表 2 2010-2020年有关社会经济地位对心理健康影响研究机构发文量及百分比

-

针对社会经济地位与心理健康这一主题的研究,硕士论文发文量最为广泛,达192篇,占比32.82%。各类学报刊登的文献数次之,为87篇,占比14.87%,第三为博士论文,发文量81篇,占总体比例的13.85%。在刊登这一主题的期刊中(除各类学报外),排名前五的分别为:中国临床心理学杂志、心理科学进展、心理发展与教育、心理研究和心理学报。它们的发文量分别为8篇、7篇、5篇、5篇和4篇。

-

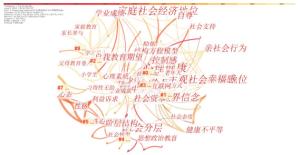

在某一历史时期,研究方向较为一致的专家、学者们集中研究探讨的专题中,出现频率较高的名词或短语即为那一时期该专题的研究热点[5]。采用LLR对数似然算法(Log likelihood algorithm),生成了关键词聚类(见图 3~4、表 3)。其中,模块性Q值(Modularity: Q)为0.629 3,平均轮廓值(Mean Silhouette)为0.394 8。以上数值均处于合理范围内,显示聚类效果较为显著。综合关键词和施引文献,显示在社会经济地位与心理健康的相关研究中,最受关注的热点主题为社会经济地位、家庭社会经济地位、大学生、心理健康和社会分层五类。

聚类号 平均轮廓值 数值 年份 聚类标签 #0 0.895 58 2015 社会经济地位 #1 0.783 39 2016 家庭社会经济地位 #2 0.847 25 2016 大学生 #3 0.851 23 2015 心理健康 #4 0.924 22 2014 社会分层 #5 0.951 16 2014 青少年 表 3 2010-2020年有关社会经济地位对心理健康影响研究热点

依据聚类结果,聚类#1 为社会经济地位。该聚类主要研究为社会经济地位基于阶层意识、社会交往等因素对个体心理健康的影响。结合施引文献对文献二次分析后,可知:(1)一般来说,社会阶层会对大学生们的心理健康水平造成影响;(2)社会阶层或对亲社会行为造成一定影响;(3)城乡居民的社会阶层意识不尽相同;(4)低主观社会经济地位大学生贫富归因会对其心理健康水平与未来发展产生一定影响;(5)处于不同社会阶层的个体会从人际敏感性和信任两个层面上影响该个体的社会交往。

聚类#2 是家庭经济地位。该聚类主要研究不同的家庭经济地位对个体心理健康造成的影响。学者们主要通过家庭环境、经济地位、家庭教育、家庭中父母参与程度4个维度来研究家庭经济地位对学生心理健康水平造成的影响。其中家庭社会阶级(即家庭经济地位)对大学生的心理健康水平影响较为显著[6]。与家庭社会阶级较低的大学生相比,家庭社会阶级较高的个体心理健康水平明显较高,他们在生活中更容易感知到自己的积极情绪,并对日常生活更加满意。与之相反,家庭社会阶级较低的大学生则容易感觉倦怠、疲惫、低落与焦虑,更容易受负面情绪的困扰,生活满意度也较低。这一结果可能与学生们的公正世界信念有关,家庭社会经济地位较低的大学生更易感觉社会分配不公,从而导致消极情绪的产生。

聚类#3 是大学生。该聚类主要研究:(1)大学生的主观经济地位对其心理健康水平的影响;(2)家庭社会阶级与大学生主动投入学习行为的相关研究及背后的心理驱力;(3)高学历青年员工(主要指大学生员工)主观社会地位的指标构成、特点及主观经济地位与该批员工的心理健康水平相关程度;(4)大学生的学习适应能力与主、客观社会经济地位之间的关联程度;(5)大学生自主学习动机与家庭投入之间的关系研究。

聚类#4 是心理健康。该聚类主要探讨不同的社会经济地位对老年人心理健康水平的影响。研究内容主要有:(1)不同社会经济地位下的老年人互联网使用情况和心理健康的相关性;(2)城乡地区社会经济差异对老年人抑郁流行现状的影响;(3)城乡差异下老年群体的心理健康水平差异与社会支持间的相关性实证分析等。老年健康分为躯体健康、认知健康与自评健康三个部分。结果表明,教育会通过社会经济对老年人的健康水平产生较为显著的正面影响。其影响路径可能为幼时接受教育这一行为,通过提升老年人社会经济地位与物质生活水平的方式,对老年人群的躯体健康、心理健康和自评健康造成影响, 并使得家境优渥的老年人对自己的生活更加满意、快乐。

聚类#5 是社会分层。这一聚类主要研究基于社会分层这一背景下,青少年心理健康水平的差异。这一聚类的内容有:(1)基于这一背景下不同经济地位大学生的思政教育接受程度;(2)社会分层视野下,不同主观阶层青少年的健康、危险行为差异;(3)社会分层背景下,不同教育水平对贫富大学生的影响等。在这一聚类中,最着重探讨的内容是基于社会分层背景下,主、客观经济地位对自感健康的影响。研究发现,主、客观经济地位均较高的个体自感健康水平也往往较高,且该结果对各年龄层次的被试人群均成立。此外,主、客观社会经济地位不仅在当前时期会对心理健康水平产生影响,对该因素未来预期较高被试人群心理健康水平也普遍高于未来预期较低的人群。

-

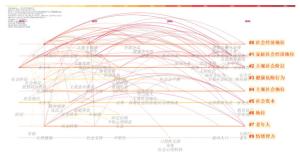

本文采用Timeline图对研究结果进行展示(见图 5)。本网络共有325条连线和30个节点,密度为0.0267。Timeline将研究主题划分为9个主题,分别为:#0 社会经济地位、#1 家庭社会经济地位、#2 主观社会阶层、#3 健康危险行为、#4 主观社会地位、#5 社会资本、#6 地位、#7 老年人、#9 情绪智力。

-

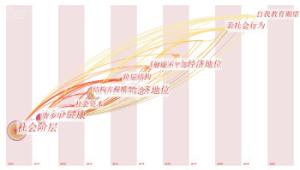

从2010年开始,本主题研究在社会阶层对于青少年心理健康水平影响的基础上开始逐渐外延。研究主题词从刚开始的社会分层理论慢慢拓展到社会经济地位、社会资本、世界信念与控制感、亲社会行为、自我教育期望等。关键主题词也由社会经济地位逐渐转向主观经济地位,更加注重探讨个体主观对于自己所处阶层的感知对其心理健康水平的影响。除此之外,被试人群也逐渐外扩。被试从刚开始的小学生逐渐转向青少年、大学生乃至老年群体。可以看出,2010-2020十年间学者们对于社会经济地位与心理健康间关系的研究人群更为广泛、研究方法更加多样、研究水平也更为深入(见图 6)。

-

突然大量涌现的施引文献组一般被公认为那一时期的研究前沿[7]。在文献可视化软件的使用过程中,研究前沿表现为一组突显的知识基础文献所研究的科学专题。

早期(2010-2013)本主题的研究重点为思想政治教育,这也解释了前文研究机构中中央党校、综合类院校的思政学院和社会学院针对本主题有一定发文量的原因。此时对本主题的探讨也多集中于社会学领域,探讨较多的为思政教育对不同社会经济地位学生心理健康的影响。比起心理健康,该时期更加重视思政教育对学生群体未来规划、未来发展中所起的作用。

中期(2013-2016),研究重点偏向于社会转型、社会分层。这一时期“十二五规划”刚刚完成,社会贫富间仍有一定差距。因此,研究重点更偏向于进行社会转型、社会分层对居民心理健康水平的影响研究。在此时期国家也逐渐提升对于居民心理健康的重视程度,故被试人群也从以前的学生领域逐渐拓宽,开始拓展到全社会领域。

后期(2016年至今),研究重点主要为不同的家庭经济地位对个体心理健康水平的影响。研究后期,社会经济地位被进一步细化为家庭经济地位。对于被试经济地位的研究角度,也逐渐从以前的客观评判慢慢转向主观感知。伴随着人口老龄化的发展,本时段被试人群多以老年人群为主。在大的研究背景下,较多研究探究家庭经济地位对老年人群心理健康水平的影响。

-

虽然社会经济地位与心理间的关系研究在2014-2017这一时间段有小幅下降,但总体上呈波动上升的趋势,这也预示着这一主题在我国正在为越来越多的专家学者们所重视。2010-2014年,基于“十二五”规划的政策指向本主题研究呈快速增长趋势。2014-2017年发表文献数略有下降。2018年后发文量较大且年度分布较为均衡。在发文机构方面,师范类院校、医学类院校和医院心理科发文数量较多,该结果可能与单位性质或研究方向有关[8]。其中,不同类型的机构间合作较少,导致了本主题研究多存在笼统、浅显且内容重复等缺陷。此外,所处城市相同的研究机构偶有合作,但机构与机构之间的合作并不紧密。从整体上看:机构之间合作较少,且合作的机构性质较为类似(如均为高校心理学相关部门),缺乏不同性质机构间的合作(如高校与医院间的合作等)。不同性质机构间应加强合作,从而尽可能避免重复研究。

作者方面,研究本主题的作者们人数较多、研究范围也较为宽泛。被引数较高的作者更加倾向于团队合作,因此他们的发文量也相对较高,所属团队之间合作较为密切,对本主题的研究较为深入。而被引数较低作者则发文量则相对较低,比起团队合作,更倾向于个体研究。团队化研究的作者发文量、被引数均明显高于非团队化研究的作者,研究也更为深入、透彻。但同时,针对这一主题,团队间合作总是局限于组内,缺乏组间的合作与交流。这导致了团队内部的研究较为单一,方向大多一致。所以,也应加强团队间合作,优势互补,进一步拓展研究领域。

-

大多数研究将处于不同社会经济地位下的某一固定群体作为自变量,并将该群体的心理健康水平作为因变量,探讨两者间是否存在相关性。这种研究设计的好处是可以较为直观地分析两者之间的现状、存在的问题和发展趋势,并可以从宏观上提出较为详尽的针对性意见[9]。其中,定量研究使用的数据多为CGSS、CHARLS、CFPS等大型数据库的数据。这也使得研究结果更具有代表性,相比小样本数据描述结果更显客观与具体[10]。此外,在本主题研究中结构方程模型虽有学者使用发文,但整体使用率较低。结构方程模型可以较为精准的揭示多个难以直接测量的潜变量(如社会经济地位与心理健康水平等)之间的关系,分析出模型的拟合程度,并根据拟合结果不断地调整,从而遴选出一个最贴近研究结果、符合研究事实的模型[11]。本主题中的社会经济地位和心理健康均为难以直接测量的变量。因此,提高结构方程模型的使用率或可使研究结论更贴近研究事实,得出的结果也更为立体和多样化。

公式化且过多的大样本定量研究也使研究结论较为粗略、笼统,缺乏对个案研究探讨。因此,未来在这一主题中的研究中我们也应引入定性研究,或将定量研究与定性研究、模型研究相结合,使研究结果直观的同时也可以做到尽可能贴近事实本质,丰富实验结果并最大程度的彰显研究中所蕴含的人文关怀[12]。

-

近几年,针对心理健康的研究多从主观幸福感、抑郁水平、焦虑水平等方面出发。简单来说,主观幸福感是个体感知到的、当前所处生活环境满意程度的评价性指标[13]。抑郁和焦虑水平又在一定程度上可以较为真实地反映个体的精神健康水平[14]。因此,使用这3个维度来对心理健康水平进行评价是十分合理的。但长期使用这3个指标对心理健康水平进行探讨亦会使研究同质化,造成研究结果单一、片面的结局。

同时,研究工具也较为单一。在研究工具的选择上,学者们多使用量表对心理健康水平进行测量[15]。其中,使用率较高的量表分别为症状自评量表、焦虑自评量表和抑郁自评量表。以上量表在国内外被广泛使用,针对不同群体均拥有较高的信效度[16-18]。但不同的人群具有不同的心理健康特点和心理需求。因此对于处于不同年龄阶段和不同受教育水平的群体,或许在实验中亦不可盲目使用以上问卷。而是应该根据具体情况,采用或设计出更为详实的问卷。这一做法或可整体提高研究的准确性和真实性,尽可能地使研究结果更具说服性与学术专业性。

综上所述,目前社会经济地位与心理健康之间的研究已经初步形成一个较大的规模。并且随着时间的推移,该研究领域仍在不断地外延与扩大。其中,最受关注的研究热点分别为社会阶级、家庭社会经济地位、大学生、心理健康和社会分层五类。在此主题的研究中拟提出以下建议:(1)加强不同性质单位间的合作(如高校与医院),这一举措可以使实验结果更具有说服力的同时也能从多角度、多方面对这一议题提出意见及建议。此举亦有利于加深各研究单位之间的交流与协作,继续深化对这一主题的研究。(2)采取定性研究与定量相结合的方式。这样不仅可以细化社会经济地位与心理健康之间的研究,也可使实验设计更为多样化,强调实验科学性的同时进一步彰显实验背后所蕴藏的求实精神与人文关怀。

2010-2020年社会经济地位对心理健康影响的知识图谱演化

Knowledge atlas evolution of the influencing of socioeconomic status on mental health from 2010 to 2020

-

摘要:

目的基于科学计量学分析2010-2020年社会经济地位对心理健康影响知识图谱的演化历程。 方法检索CNKI数据库中以社会经济地位与心理健康为主题词文献,检索时段限定为2010年1月至2020年5月,基于Citespace5.6.R5系统对上述文献进行科学计量学分析。 结果入选文献585篇,发文量呈逐年上升态势。其中,社会经济地位、家庭社会经济地位、大学生、心理健康和社会分层为高关注度主题。研究基于社会分层理论逐渐拓展到社会经济地位、社会资本、世界信念与控制感、亲社会行为、自我教育期望等领域。研究热点主题由社会经济地位逐步演化至情绪智力等。 结论本领域研究关注度逐渐提升。今后应采取多元实验手段、路径与工具,继续加强与深化该领域研究。 Abstract:ObjectiveTo analyze the evolution process of knowledge atlas of the influencing of socioeconomic status on mental health from 2010 to 2020 based on scientometrics analysis. MethodsThe literatures based on the socioeconomic status and mental health as key words were searched from CNKI database, and the retrieval period was defined as from January 2010 to May 2020.The scientometrics of above literatures were analyzed using Citespace 5.6.R5 software. ResultsFive hundred and eighty-five literatures were selected, and the number of published literatures was increasing year by year.Among them, the socioeconomic status, family socioeconomic status, college students, mental health and social stratification were the topics of high attention.Based on the theory of social stratification, the research gradually extended to the fields of socioeconomic status, social capital, world belief and sense of control, prosocial behavior, self-education expectation and so on.The hot topics of research gradually evolved from socioeconomic status to emotional intelligence. ConclusionsThe research attention in this field is gradually increasing.In the future, various experimental methods, approaches and tools should be adopted to further strengthen and deepen the research in this field. -

Key words:

- mental health /

- scientometrics /

- socioeconomic status

-

表 1 2010-2020年有关社会经济地位对心理健康影响研究作者发文量及被引次数

作者 发文量/篇 平均被引次数 程刚 11 9 张大均 12 8 郭永玉 20 8 胡小勇 8 6 杨沈龙 9 5 俞国良 5 3 陈艳红 4 3 周靖 3 3 关雨生 4 3 郭翠玲 3 3 表 2 2010-2020年有关社会经济地位对心理健康影响研究机构发文量及百分比

研究机构 发文量/篇 百分比/% 华中师范大学心理学院 36 6.15 西南大学心理学院 20 3.41 北京师范大学心理学院 18 3.07 中国人民大学心理学系 14 2.39 南京师范大学心理学院 12 2.05 贵州师范大学心理学院 11 1.88 表 3 2010-2020年有关社会经济地位对心理健康影响研究热点

聚类号 平均轮廓值 数值 年份 聚类标签 #0 0.895 58 2015 社会经济地位 #1 0.783 39 2016 家庭社会经济地位 #2 0.847 25 2016 大学生 #3 0.851 23 2015 心理健康 #4 0.924 22 2014 社会分层 #5 0.951 16 2014 青少年 -

[1] 张婕, 张逸梅, 刘召霞. 我国大学生心理健康实证研究的文献计量学分析[J]. 高教论坛, 2019(10): 120. doi: 10.3969/j.issn.1671-9719.2019.10.029 [2] 许雯. 我国抑郁症患病率达2.1%, 国务院发文促心理健康[DB/OL]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1639117640421784142&wfr=spider&for=pc, 2019-07-15 [3] ACHDUT N, SARID O. Socio-economic status, self-rated health and mental health: the mediation effect of social participation on early-late midlife and older adults[J]. Isr J Health Policy Res, 2020, 9(1): 4. doi: 10.1186/s13584-019-0359-8 [4] 王雪辉, 彭聪. 老年人社会经济地位对健康的影响机制研究——兼论生活方式、公共服务和社会心理的中介效应[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(3): 21. doi: 10.3969/j.issn.1674-2982.2020.03.004 [5] 李欢, 彭燕. 近十年录像示范法在自闭症谱系障碍干预研究中的国际热点主题和研究前沿分析[J]. 中国特殊教育, 2018(10): 26. doi: 10.3969/j.issn.1007-3728.2018.10.005 [6] 周春燕, 郭永玉. 家庭社会阶层对大学生心理健康的影响: 公正世界信念的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2013, 21(4): 636. [7] 陈悦, 陈超美, 胡志刚, 等. 引文空间分析原理与应用: Cite Space实用指南[M]. 北京: 科学出版社, 2014: 16. [8] 李紫梦, 罗屹惟, 张春梅, 等. 中国老年心理健康研究的文献计量学分析[J]. 中国老年学杂志, 2020, 40(4): 810. doi: 10.3969/j.issn.1005-9202.2020.04.043 [9] ELSE-QUEST NM, HYDE JS. Intersectionality in quantitative psychological research[J]. Psychol Women Quart, 2016, 9(1): 78. [10] ZICKERT N, GEUZE RH, VAN DER FEEN FE, et al. Fitness costs benefits associated with hand preference in humans: A large internet study in a Dutch sample[J]. Evolution Human Behav, 2018, 39(2): 109. [11] 吴艳, 温忠麟. 结构方程建模中的题目打包策略[J]. 心理科学进展, 2011, 19(12): 1859. [12] CLARE WILSON, LAURA A. CARIOLA. LGBTQI+ youth and mental health: A systematic review of qualitative research[J]. Adolescent Res Rev, 2020, 5(1): 1. doi: 10.1007/s40894-019-00108-y [13] MORIYAMA N, OMATA J, SATO R, et al. Effectiveness of group exercise intervention on subjective well-being and health-related quality of life of older residents in restoration public housing after the great East Japan earthquake: A cluster randomized controlled trial[J]. Intern J Disast Risk Reduct, 2020, 9(1): 46. [14] 阮宜杰, 李晓智, 高亮. 心理健康常用评价指标对老年人健康主观评价结果的影响[J]. 西安体育学院学报, 2018, 35(6): 742. [15] 王贵生, 李逢战, 申继亮, 等. 中国老年人心理健康研究的文献计量学分析[J]. 中国老年学杂志, 2013, 33(17): 4223. doi: 10.3969/j.issn.1005-9202.2013.17.056 [16] 严娟, 郭小军. 基于多元概化理论与结构方程模型对SCL-90量表的信效度分析[J]. 湖州师范学院学报, 2014, 36(4): 72. doi: 10.3969/j.issn.1009-1734.2014.04.016 [17] 焦虑自评量表在我国高校大学生中应用的评价研究[D]. 广州: 南方医科大学, 2012. [18] 黄庆波, 王晓华, 陈功. 10项流调中心抑郁自评量表在中国中老人群中的信效度[J]. 中国健康心理学杂志, 2015, 23(7): 1036. -

下载:

下载: